私がMRだった時に4つの関連施設を持ち、薬剤を一括購入するグループ病院を担当したことがあります。

いずれの施設も訪問規制があり、アポイントを依頼しても医師に面会することは困難でした。

そこで一括購入ということから訪問規制がなく面会のしやすい事務長を訪ねることにしました。

後発品メーカーでは珍しくない事務長の訪問ですが、先発医薬品メーカーのMRが定期的に訪問することは珍しいことでした。

事務長から口座整理の薬審開催や残留ゎ条件などの情報を得ることで幾つかの危機を回避し、さらに情報提供活動によりグループ全体での推奨処方薬に自社製品を加えることにも成功し売上を伸ばすことが出来ました。

ここまでであればベストプラクティスとして事務長への訪問にトライしてみよう、ということになりますが、私が事務長の訪問を始めたのにはしっかりとした根拠があります。

1つ目は4つの施設のうち3つの施設で自社製品のシェアが1位であったこと。

2つ目は市場規模の大きな上位2施設で2位の競合製品に対してシェアで√3倍以上の差があったこと。

そして3つ目はそのシェアが安定目標値の42%を超えていたことです。

これはマトリクス分析法のAaフレームに分類され、リソースのアロケーションは「維持」に該当します。

このケースでは極力リソースの投入量を減らし現状維持を図ることが目標になります。

競合MRが医師への面会に苦慮する中、事務長への訪問と薬局長への訪問をメインに、医師へは3ヶ月に1回程度の説明会のみの活動でも売上の維持向上に成功した私のベストプラクティスです。

同様の条件を満たしていない施設で同様の活動を行なってもベストプラクティスの再現性は期待出来ません。

マトリクス分析法を用いれば維持すべき顧客か強化すべき顧客か視覚的に判断することが可能です。

基本戦略は顧客/市場、競合および自社の3Cから相対的に決まります。

医薬品ビジネスでは人口減少や社会保障費抑制により市場が縮小し、様々な法的な保護や規制により同一化を余儀なくされます。

すなわち3Cのサークルが重なり合うためブルーオーシャンを見つけ、差別化を行うことが非常に困難です。

たとえブルーオーシャンを見つけたとしても非常にニッチな市場の可能性が高くなります。

市場環境はレース型競争市場からゲーム型競争市場へと転換しています。

レッドオーシャンマーケットで勝ち抜く意識を強く持つべきでしょう。

マトリクス分析法は厳しい競争市場において競争優位性を得るための手法です。

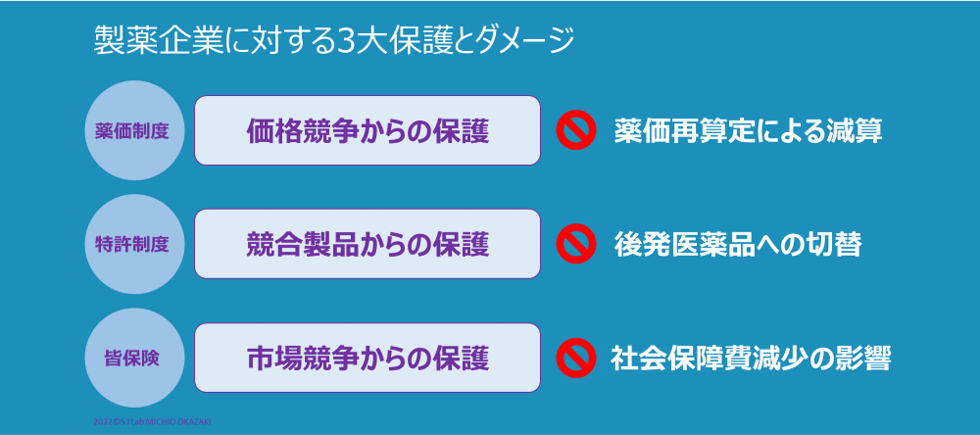

様々な法的な保護や規制の多い医薬品業界は護送船団方式と呼ばれることがあります。

護送船団方式(Convoy system)とは、政府が特定の産業を保護し、過度の競争を避けて産業を育成・成長させる政策のことです。

市場が拡大する成長期であれば、共に成長し利益を分け合う護送船団的ビジネスは成立します。

しかし昨今では我が国も超高齢社会に突入し、社会保障費抑制の圧力も強まっています。

さらに様々な法的な保護や規制は同一化を招き差別化を無効にすることで競争環境はいずれにせよ厳しくなります。

本来、民間企業とは利潤を最大にすることが最たる目的であり、すべての民間企業は自由競争のもと、経営に対するあらゆる自己責任を担うことを前提に活動していくべき存在です。

これからの製薬企業は、自由競争のなかを勝ち抜く企業でなければ、世界的な競争の中で生き残れない時代となりました。

マトリクス分析法はパレート分析に競争環境を掛け合わせた分析方法です。

競合の弱点をピンポイントで攻撃するマトリックス分析法の功罪は、もし競合同士が同じくマトリクス分析法を用いれば血で血を洗うレッドオーシャンを引き起こす可能性があることです。

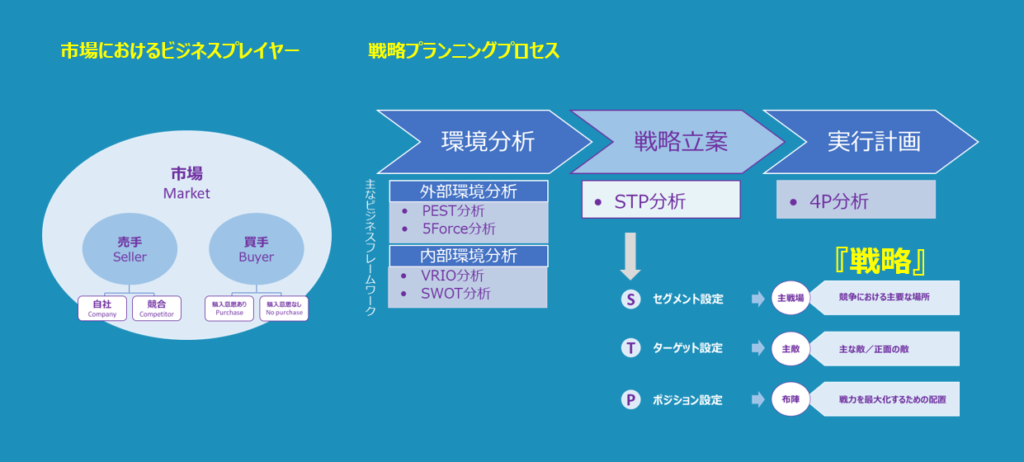

市場におけるビジネスプレイヤーは3人です。

顧客(Customer)と競合(Competitor)、そして自社(Company)です。

それぞれの頭文字から3Cと呼ばれます。

すなわちMRの活動や顧客情報をトラッキングしても競合の姿は見えないということです。

3C分析とは、自社、競合、顧客のそれぞれを調査し『戦略』を考えるフレームワークです。

そして『戦略』とは「必ず勝つ、絶対に負けない」フィールドを見いだすことです。

ビジネスフレームワークではSTP分析に該当します。

マトリクス分析法は3Cの視点から12分割されたSTPです。

現在、お客様のニーズや行動の変化のスピードは加速しており、競争環境はますます厳しくなっています。

マトリクス分析法を用いれば、市場環境が大きく変化してもビジネス課題のソリューションは見つかるはずです。

ビッグデータの時代、明確な戦略を持たないまま大量のデータの処理を行っていては、膨大な時間を費やすうえに精神的な疲労を招きます。

また、データから意思決定までのプロセスが標準化されていなければ、結局は戦略を持たないマーケターの属人的な思い込みに基づく意思決定となってしまいます。

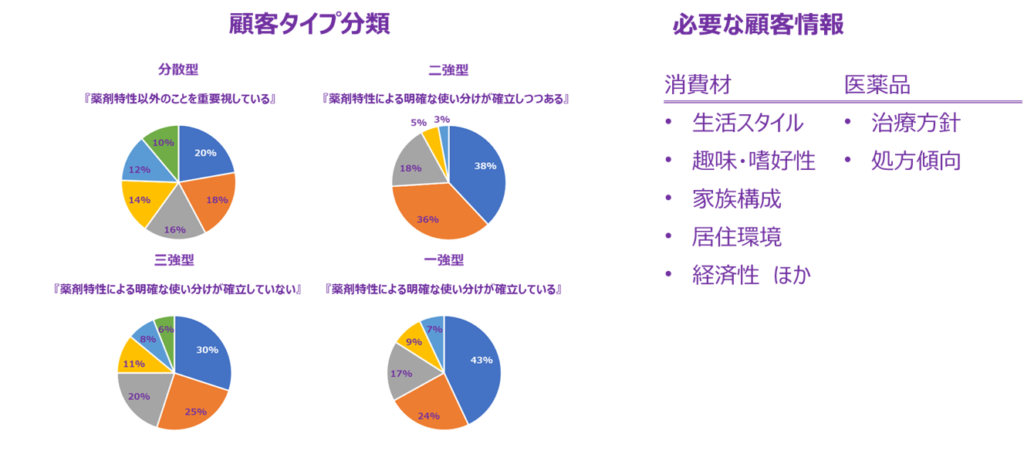

医薬品ビジネスにおいて最も重要な顧客情報は顧客ごとの治療方針と処方傾向です。

医薬品は消費材のような嗜好性や趣味性で選択するものではありません。

そのため顧客の生活習慣や家族構成、趣味や休日の過ごし方の情報はエンゲージメントを高めるためには有効ですが症例を獲得する上では必ずしも重要ではありません。

必要のない膨大な情報はノイズとなり誤った分析結果につながる可能性があります。

受発注データから顧客ごとの自社製品および競合製品の使用状況を知ることが出来れば、使用する製品特性から治療方針や、シェア値から第一選択薬や追加薬などの処方傾向も知ることも出来ます。

受発注データは3C全ての情報を含む完全情報です。

その受発注データを用いて行うマトリクス分析法は必要最低限な情報からの意思決定を可能にします。

Veeva Systems社より最新のTrends Reportが発表されました。

対面によるエンゲージメントが65%を占めており、チャネルミックス全体の最大値でした。

2番目に好まれているチャネルは23%のE メールで、電話7%、オンライン6%、SMS/チャット1%となっています。

人的要因によるタッチポイントが、オンラインチャネル全てによる顧客とのタッチポイントを上回る結果です。

マーケットシェア理論における65%とは、「安定的な強者、独走態勢」です。

すなわちMRによる情報提供が他チャネルに代替される可能性は極めて低いと言えます。

これはデジタルチャネルだけでは期待した処方インパクトが得られない要因かもしれません。

MRによる情報提供とオンラインによる情報提供のどちらが良いかという二元的な選択ではなく、両者の「組合せ」と「住み分け」を検討する必要があるでしょう。

そのためにはパレート分析などの1軸による優位付けではなく、顧客タイプによる分類が必要です。

マトリクス分析法では顧客を4つの「目的」に分類しています。

「目的と手段」の視点から考えることで効率の最大化が図れるでしょう。

マーケターは市場全体をみることで営業方針を決めますが、営業担当者は一症例でも多く獲得しようと努力するものです。

マクロ的視点とミクロ的視点のギャップです。

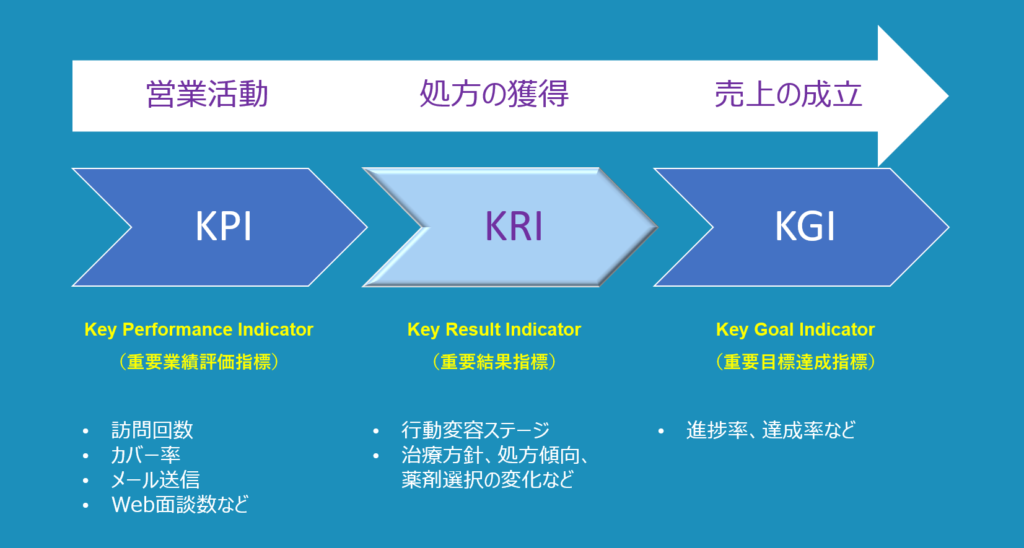

一方でマクロ的視点から立案されたビジネスプランにも関わらず、明確な行動目標であるKPIが決められ、その進捗がトラッキングされるマイクロ・マネージメントにより営業担当者は管理されます。

過度なマイクロ・マネージメントは営業担当者のモチベーションを低下させることになり、新たなチャレンジが起きにくくなります。

さらに受注確率の高い顧客を絞り込むマス・マーケティングとは異なり、処方意思のない顧客の行動変容が必要なターゲット・マーケティングではKPIよりもむしろKRI(KSF)が重要です。

マトリクス分析法は顧客のKRIをトラッキングすることにも優れています。

誰でも簡単に行うことが出来るマトリクス分析法を活用すれば、基本的な方向性である戦略と戦術だけを示し、営業担当者の自主性を尊重しモチベーションを高めるマクロ・マネジメントが可能です。

マーケットシェア理論は業種/業界を問わず全ての競争環境に用いることが出来ます。

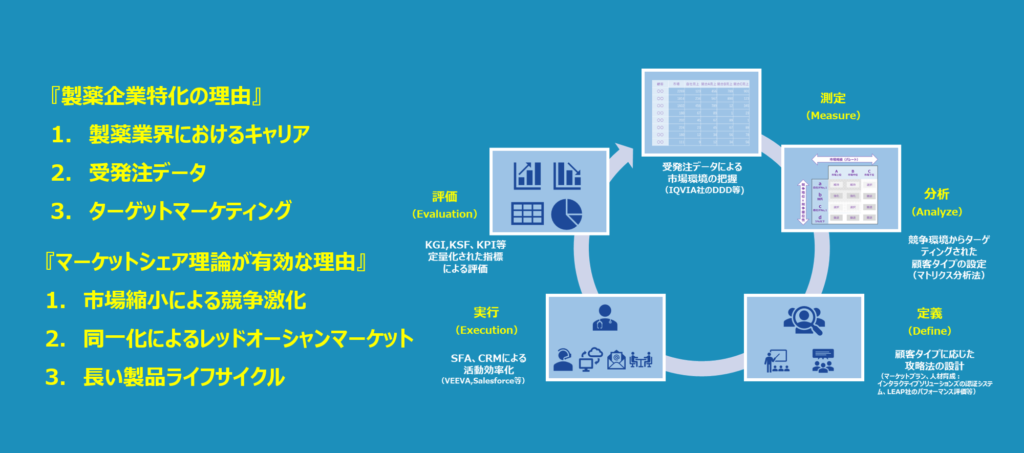

しかしS.I Labは製薬企業に特化したソリューションを提供しています。

ひとつは私のキャリアが製薬業界をバックボーンとしており、具体的な事例を想起しやすいこと。

つぎに製薬業界は顧客単位で自社および競合製品の売上を知ることができる受注データを入手できること。

そして受注確率の高い顧客を抽出するマスマーケティングではなく、予め顧客が確定しているターゲットマーケティングであることです。

製薬業界は様々な法的な保護や規制にしばられる極めて特殊なビジネスモデルです。

消費材などのビジネスモデルにおける戦略プランは適応することが出来ません。

競争環境が激化する昨今の市場縮小による医薬品ビジネスでは、マーケットシェア理論が特に役に立つはずです。

マーケターと営業担当者の間で顧客認識が異なることは珍しくありません。

なぜならマーケターは分析により顧客像を認識し、営業担当者は観察により顧客を認識しているからです。

直接顧客と接する営業担当者は無意識のうちに顧客に合うアプローチをしています。

すなわち経験や勘といった言語化が難しい主観的な知識である暗黙知です。

効果的な施策立案には、営業担当者の無意識の顧客アプローチを言葉や数式などの論理的構造で説明できる形式知に変換して組織全体の共通認識にしなければなりません。

マーケターと営業担当者が互いに観察結果と分析結果を持ち寄るためには営業担当者にも顧客分析のスキルが必要なのです。

マトリクス分析法は営業担当者が最も注視する売上データを基にした分析手法であり、ビジネス課題のソリューションを具体的な施策にすることが出来るはずです。

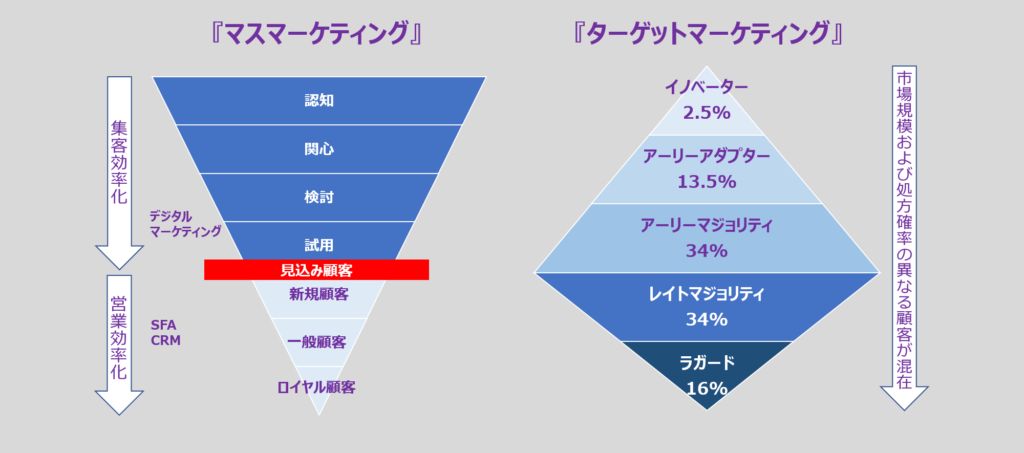

消費材ビジネスでは、分散市場における不特定多数の見込み顧客から受注確率の高い顧客を絞りこむマスマーケティングが主体です。

一方、医薬品ビジネスでは製品の使用に医師の処方箋が必須なことからターゲットマーケティングが主体となります。

すなわちマスマーケティングではプロセスが進むにつれて受注確率の高い顧客リストが出来上がるのに対して、医薬品ビジネスでは様々な市場環境の顧客が混在するため、処方意思のある顧客とない顧客が常に対象となります。

さらに高市場顧客や影響力の高い顧客では競争環境も激しいものとなります。

受注確率の高い顧客リストを持たない医薬品ビジネスではターゲティングが重要な意味を持ちます。

多くの製薬企業が「集客効率化」や「営業効率化」のソリューションを導入していますが、これらを機能させるためにはターゲティングの精度を高めなければなりません。

ターゲティングは常に外部環境の影響を受けています。

3Cに基づいて高速でアップデートすることが求められることは言うまでもありません。

マトリクス分析法は3Cに基づき柔軟で迅速な戦略プランニングのためのツールです。