「平均」と「有意差」は、統計に触れた人なら誰でもが耳にするお馴染みの概念です。多くのデータが平均値を中心に左右対称の山を形成する「正規分布」は、私たちが当たり前のように受け入れている世界の姿です。

「結局、そんなに大差はない」というこの「正規分布的な世界観」は、どこか安心感を与えてくれます。しかし、社会の現実を冷静に見つめると、この常識はもはや通用しません。

一握りの勝者が全てを握る「べき乗分布」の世界

私たちが生きる現代は、もはや正規分布で説明できる世界ではありません。GAFAのようなごく一部の企業が市場の大部分を独占し、トップ1%が富の大半を握る。SNSのフォロワー数やYouTubeの再生回数も、一部のインフルエンサーに集中しています。これは、勝者が全てを総取りする「べき乗分布(Power-law distribution)」が支配する世界です。

正規分布が「どんぐりの背比べ」を表現するのに対し、べき乗分布は「一強多敗」の構造です。しかし、私たちは無意識のうちに、正規分布というレンズを通して現実を見させられてしまっています。

「正規分布」は格差を覆い隠す装置か?

なぜ、現実と異なる正規分布が「ゴールデンスタンダード」として扱われ続けるのでしょうか。そこには、ある種の「作為」が隠されているかもしれません。

正規分布は、極端に成功した「超強者」や、声を上げられない「マイノリティ」を「外れ値」として扱います。つまり、社会の支配構造を形成する存在を、最初から「例外」として見えなくしてしまうのです。これにより、本来存在するはずの大きな格差や不平等が覆い隠され、あたかも「皆が平均的な生活を送っている」かのような幻想が生まれます。

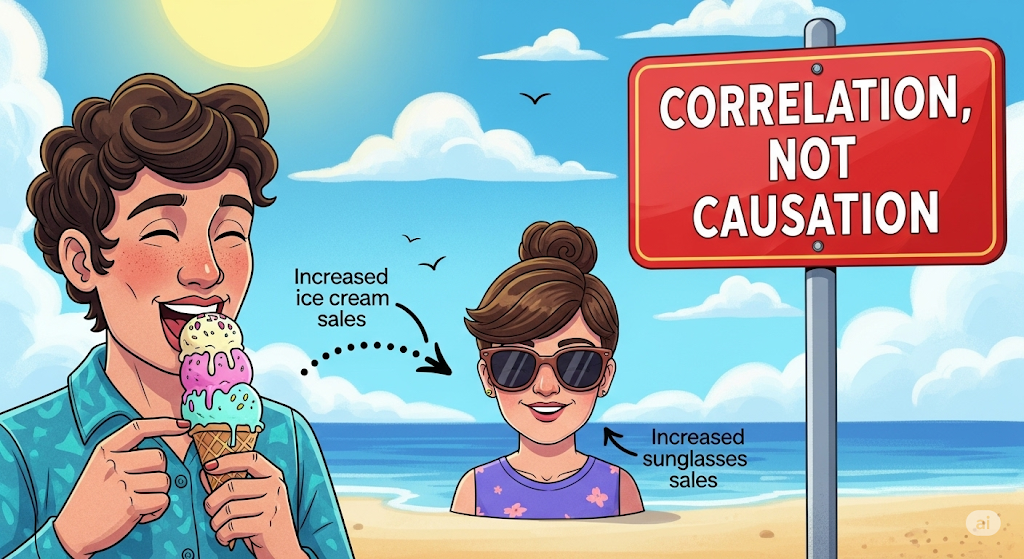

この「幻想」を維持するために、研究や分析では、本来正規分布に従わないデータを無理やり層別化して正規分布に当てはめたり、都合の良い結果が出るまで何度も分析を繰り返す「pハッキング」が横行しています。これは統計学的な健全性を損なうだけでなく、現実の歪みをさらに助長する行為に他なりません。

視点を変え、ビジネスの勝機を見出せ

今、企業に求められているのは、この「平均と有意差」の呪縛から解き放たれることです。

自社のデータが本当に正規分布に従っているのか?顧客の行動、製品の売上、従業員のパフォーマンス…これらが「平均」で語れるものなのか、それとも「一握りのスター」に支えられているのかを、分布の形そのものから問い直す視点を持つべきです。

正規分布の「平均」にとらわれず、べき乗分布が示す「勝者総取り」の現実を直視すること。そこにこそ、これからのビジネス戦略の勝敗を分けるヒントが隠されているはずです。

例えば、SNSマーケティングを考える際、フォロワー数やエンゲージメントの平均値に一喜一憂するのではなく、ごく少数の「超インフルエンサー」がどのように影響力を拡大しているのか、その「べき乗」のメカニズムを解明し、戦略に組み込むことが重要です。

データ分析の常識を疑い、真の分布を見抜くこと。それが、新たな成長の扉を開く鍵となるでしょう。