#経営 #データサイエンス #意思決定 #因果推論 #インバウンド

はじめに:二元論の罠

「中国からの訪日客減少で1.7兆円の経済損失か」という衝撃的な試算がメディアを賑わせています。一方で、「他国からの需要で相殺され、影響は軽微だ」 という楽観論も聞かれます。

しかし、この「大打撃か、影響なしか」という二元論的な議論は、ビジネスの現場で本当に役立つ洞察をもたらすでしょうか? 複雑な経済現象を単純化しすぎ、重要なシグナルを見逃す危険性をはらんでいます。

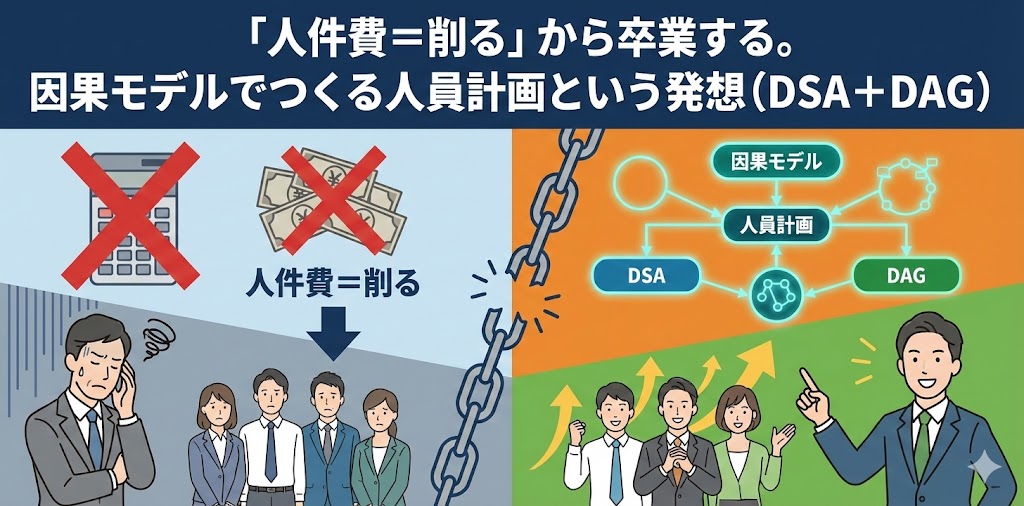

本稿では、この二元論の罠から脱却し、より解像度の高い意思決定を行うための新しい分析視点として、DSA(分布構造分析)とDAG(有向非巡回グラフ)を用いた統合的アプローチを用いて検証してみましょう。

なぜ二元論に陥るのか?:「総額」だけを見る限界

多くの議論は、「インバウンド消費総額」という単一の指標に集約されがちです。しかし、この「総額」は、多様な要素が合成された結果に過ぎません。

①NRIの「1.7兆円損失」試算: これは「もし中国・香港からの旅行消費が特定割合で減少したら」という部分的なパス解析です。他の国からの需要増、円安効果、航空便の増減といった要因はモデルの外に置かれています。

②「影響は軽微」論: これは「総額は過去最高を更新している」という結果論です。中国依存度の高い特定の業種や地域が受けた深刻な打撃は、この総額の裏に隠れてしまいます。

どちらも「合成の誤謬」に陥るリスクを抱えています。ビジネスリーダーが本当に知りたいのは、「総額」の増減ではなく、「誰が、どこで、どのように影響を受けているのか」という構造的な変化のはずです。

DSA:分布で見るインバウンドの構造変化

ここで有効なのがDSA(分布構造分析)です。「総額」という平均値の議論から脱却し、データの「分布」そのものに注目します。

DSA(分布構造分析)とは? 平均値だけでは見えないデータのばらつきや偏り(分布)を分析し、その構造的な変化から新たな洞察を得る手法です。

インバウンド需要をDSAで分析すると、以下のような構造変化が可視化されます。

①国籍別の分布: 中国・香港のシェアが低下し、韓国・台湾・米国・欧州・中東のシェアが上昇。

②地域別の分布: 団体旅行客に人気のゴールデンルート(東京・大阪)から、個人旅行客に人気の地方都市や自然豊かな地域へ。

③業種別の分布: 中国客に依存していた都市部の免税店や高級ブランド店は打撃を受ける一方、体験型アクティビティや地方の宿泊施設は好調。

④単価の分布: 高額消費で知られた中国客の減少を、欧米からの長期滞在客が単価でカバーできているか。

このように分布で見ることで、「インバウンド市場全体が縮小した」のではなく、「市場の構造がダイナミックに変容した」という真実が見えてきます。この構造変化の中で、新たな勝者と敗者が生まれているのです。

DAG:因果関係で解き明かす「なぜ」

次に、DAG(有向非巡回グラフ)を用いて、これらの変化を引き起こしている要因とその因果関係を整理します。

DAG(有向非巡回グラフ)とは? 複数の要因間の因果関係を矢印で結び、全体像を可視化する分析ツール。相関と因果を区別し、真のドライバーを特定するのに役立ちます。

インバウンド問題をDAGで描くと、以下のような複雑な因果の連鎖が明らかになります。

- 直接的な因果: 「日中外交悪化 → 渡航自粛要請 → 中国人訪日客数↓」

- 交絡因子(共通原因): 「円安」「世界景気」「国際線増便」といった要因は、「中国人訪日客数」と「他国からの訪日客数」の両方に影響を与えます。

ここで重要なのが交絡因子の存在です。「中国人客が減ったが、他国客が増えたから問題ない」という単純な相関関係だけを見ると、「中国人客の減少が他国客の増加を引き起こした」かのような誤った因果解釈に陥る危険があります。DAGは、円安などの共通原因が両者に影響していることを明確にし、このような誤解を防ぎます。

ビジネスリーダーへの提言:DSA+DAGで未来を予測する

「1.7兆円損失か、影響ゼロか」という不毛な二元論から脱却し、ビジネスリーダーは以下の2つのステップで自社の戦略を再構築すべきです。

ステップ1:DSAで自社の立ち位置を特定する

まず、自社の顧客データや市場データを「分布」で分析してください。

- あなたの顧客の国籍構成はどう変化しましたか?

- あなたの製品・サービスの価格帯は、新しい顧客層にマッチしていますか?

- あなたの事業所がある地域は、需要が増加している地域ですか、それとも減少している地域ですか?

この分析により、自社が構造変化の「勝ち組」にいるのか、「負け組」にいるのか、あるいはその中間にいるのかを客観的に把握できます。

ステップ2:DAGで未来のシナリオを構築する

次に、自社のビジネスに影響を与える要因を洗い出し、その因果関係をDAGで整理してください。

- 今後、円安が是正されたらどうなるか?

- 新たな国際線が就航したら、どの市場からの需要が見込めるか?

- 次の地政学リスクは何か?それはどのパスを通じて自社に影響するか?

DAGを用いることで、複数の要因が複雑に絡み合う未来を、複数のシナリオとしてシミュレーションし、より頑健な事業計画を立てることが可能になります。

結論

インバウンド需要を巡る論争は、現代のビジネスがいかに複雑なシステムの中に置かれているかを象徴しています。もはや、単一の指標や単純な相関関係だけで意思決定できる時代ではありません。

DSAで構造変化の「どこ」に影響が出ているかを特定し、DAGで「なぜ」その変化が起きているのかを解明する。この二段構えのアプローチこそが、不確実性の高い時代を乗りこなし、持続的な成長を遂げるための新しい羅針盤となるのです。

あなたの会社は、まだ「総額」の増減に一喜一憂していますか?それとも、構造変化の波を捉え、次の成長機会を掴む準備ができていますか?

参考文献

[1] 日本経済新聞. “中国からのインバウンド消費、「年2兆円」に黄信号 渡航自粛…”. 2025年11月18日.

[2] FNNプライムオンライン. “【日中緊張】日本への渡航自粛で経済損失「1.7兆円」試算も…”. 2025年11月18日.

[3] J-CASTニュース. “中国からの訪日客減で「経済損失1.79兆円」をカバーできるかも…”. 2025年11月28日.