国内の医薬品市場において、上位10社で約7割のシェアを占め、その多くが外資系製薬企業という構図の中、武田薬品工業は唯一の“純国産トップ企業”として孤軍奮闘しています。その存在感は、単なる企業活動を超え、産業界全体の象徴でもあります。

そんな武田薬品が、AIを活用した営業支援ツール「Next Best Action(NBA)」を導入し、営業現場での手応えを感じているという記事がありました。

記事リンク 週初めにAIが「推奨アクション」提案 武田の営業支援ツール、4月から本格運用

MRがAIから提案を受け、それをもとに訪問計画を立て実行することで、医師からは「求めていた情報が得られた」と好意的な反応が返ってきているそうです。

たしかに、これは顧客に寄り添うヘルスケア企業の“現場の進化”として素晴らしいことです。ですが同時に、今こそ冷静に問い直す必要もあるのではないでしょうか。

「その顧客は、本当に優先的に訪問すべき相手だったのか?」

AIが提案する「Next Best Action」は、裏を返せば「Next Easy Action」になっていないでしょうか?

つまり、「会いやすい」「反応が返ってきやすい」顧客に対して、彼らが欲しがる情報を提供する、接触しやすさベースの活動計画になっている可能性はないかということです

「喜ばれること」だけではなく、競争に勝ち、シェアを伸ばし、利益を上げることです。

ならば問われるべき営業活動の目的は、

その顧客は、本当に自社が勝つべきターゲットだったのか?

その実績は、競合他社を押しのけて得られた成果なのか?

その成果は、戦略目標全体への貢献度が高いのか?

もしこれらに自信を持って「Yes」と言えないなら、それは「効率的に喜ばれた」というだけの話であり、“営業活動としての成果”とは別問題です。

医師に喜ばれることは悪ではありません。しかし、企業の営業活動として正しいかどうかは、喜ばれることの先にある“勝てる市場での成果”で測るべきです。

ポテンシャルの高い顧客、すなわち市場性の高い顧客とは、一般に患者数が多く、多忙な医師であることが多いため、そもそも面会が困難です。加えて、そうした医師には競合各社のMRも集中するため、接触のハードルはさらに上がります。

接触機会を確保するには、オペのスケジュールを確認したり、外勤先での面会を調整したりと、一層の工夫が求められます。特に、面会規制が厳格化している昨今では、重要な顧客には「会えないのが当たり前」という前提で考えるべきでしょう。そのためにマルチチャンネル・オムニチャネルを整備しているはずです。

そのような状況下で成果を出す鍵は、「絶対的な面会回数」ではなく、「競合よりも多くコンタクトできるかどうか」にあります。限られた面会機会をいかにして競合よりも多く、自社が確保できるか、そこにこそ、勝敗を分ける差が生まれます。

必要とする顧客に必要なアクションによって、「顧客に喜んでもらうこと」は営業の一側面ですが、企業活動の本質は競争に勝ち、収益を確保し、社会に持続的な価値を届けることにあります。

喜ばれることが成果につながるとは限りません。真の成果とは、戦略に基づいて競争に勝った結果のはずです。

ゼロサム競争が進む中で、ただ“会いやすい顧客”や“反応の良い医師”ばかりにリソースが向かえば、戦略なき親切が自らのリスクを招くことになり得ます。

顧客のニーズに応えるだけでなく、競合他社との相対的優位性を見極めた上でのターゲティングとポジショニングがなければ、真の成果=勝利にはつながりません。

内資系製薬企業では絶対的な「強者のポジション」にある武田薬品では、このようなアプローチ方法は可能ですが、外資系製薬企業を含めると必ずしも絶対的な強者のポジションと言えるほどの競争優位性が得られているとは言い切れない中では脆弱性を含みます。

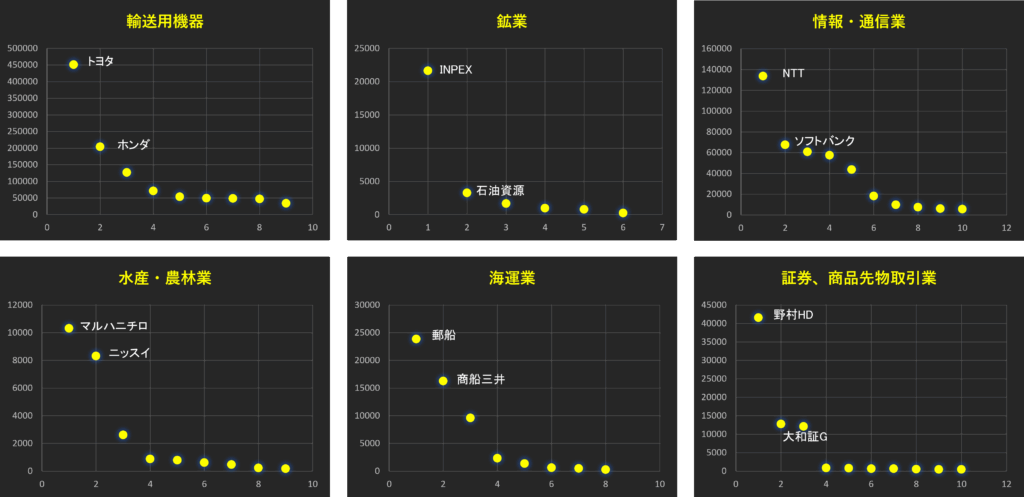

国内医薬品市場の縮小により、主要製薬企業の海外売上比率が3分の2を超えました。このままでは国内医薬品市場の空洞化を招き、医薬品アクセスへの影響が心配です。

だからこそ、武田薬品に期待したいのです。単に“AIを導入した営業”ではなく、競争に勝つ“戦略を持った営業”を築いて欲しいと強く期待します。

国内最大手として、そして日本を代表する製薬企業として、ただテクノロジーに流されるのではなく、グローバル競争の中で生き残る“戦略を持った、武田が“勝てる仕組み”を示すことは、業界全体にとって希望となるはずです。

正しい営業行動の判断軸

🔍 NBAの想定されるアルゴリズム構造

① 目的:営業アクションの最適提案

MRの限られた活動リソースを、最大の成果につながる医療機関・タイミング・情報提供内容に最適配分する。

② インプットデータの種類

おそらく以下のような社内外データが統合されていると考えられます。

③ 処理ロジック(推定される)

以下のような技術が組み合わされていると推測されます:

1. スコアリング+ルールベース

「医師Aに○○を伝えると処方が伸びた」という行動と成果の関係性を定量化。

スコアが高い医師・施設に推奨アクションを割り当てる。

2. 機械学習モデル

医師ごとのエンゲージメントレベル予測(たとえば回帰 or 分類モデル)。

コンテンツ選定やタイミングの予測には勾配ブースティング系(XGBoostなど)を使用している可能性。

3. ルールとAIのハイブリッド

初期はルールベース、その後にAIで改善されたパターンを学習して自動調整。

AIが出力した推奨に対して、「理由(Explainability)」を付け加えて人の納得感を補強。

④ アウトプット形式

毎週月曜に「10件程度」の推奨アクション。

各アクションには「なぜそれが効果的か?」という簡潔な理由も付与。

⑤ 特徴的な設計思想

透明性(Explainability)を重視しており、「なぜこのアクションなのか?」を明示。

ユーザー(MR)との協働開発により現場との乖離を最小化。

AI活用というよりも「人とAIの協働」に重きを置くUX設計。