「売上高と市場シェアの比較: 競争優位性の判断指標としての有用性」

競合他社に対して、競争優位であるかないかを判断する指標として、売上高とシェアならどちらが有用でしょうか?

売上高とシェアのどちらが競争優位を判断する指標として有用かは、状況や目的によって異なりますが、一般的には以下のように使い分けることができます。

売上高

企業の全体的な規模や成長率を評価する際

収益力や経済的な健康状態を示す際

市場シェア

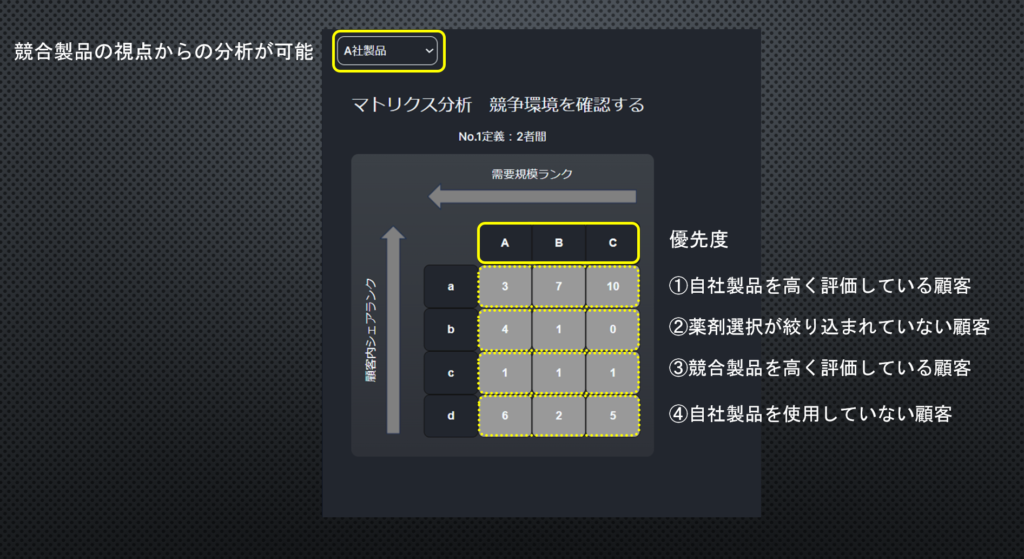

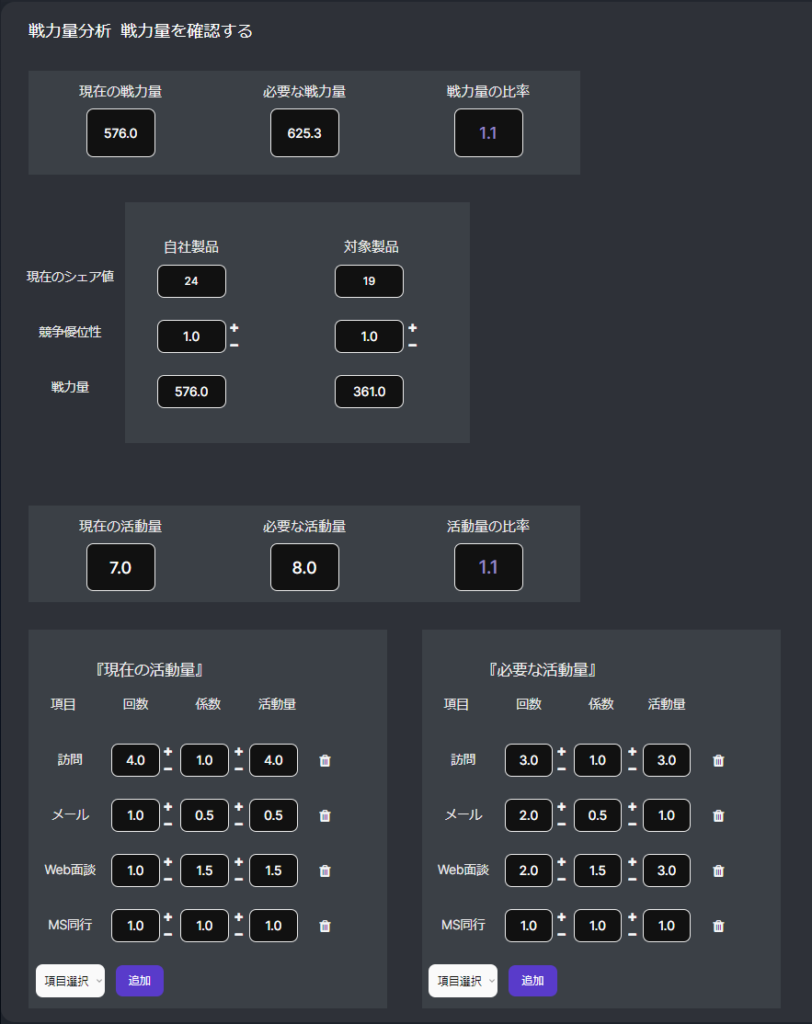

市場での競争力や支配力を評価する際

競合他社との相対的な位置付けを明確にする際

市場シェアは企業が市場でどれだけの影響力を持っているか、競合他社に対してどれだけ優位に立っているかを示すことから、競争優位を判断する際には市場シェアがより有用です。

一方、売上高は企業の規模や経済的な健全性を示すのには有用ですが、競争優位性の直接的な指標としてはやや不十分です。

競争環境を評価する際には、売上高と市場シェアの両方を組み合わせて分析することが望ましいでしょう。